I limiti orientali del comune di Camigliano sono contrassegnati da Monte Castellone - La Colla, un rilievo di 242 m di altezza, collegato attraverso una sella, denominata “Passo de La Colla”, a Monte Grande.

Il monte fu occupato sin dall’età sannitica, quando venne prescelto per l’installazione di un insediamento fortificato funzionale al controllo del territorio, ma soprattutto del sottostante valico, passaggio facilitato tra i territori di Cales e Capua con quelli di Trebula e della pianura di Allifae.

Il fortilizio, conosciuto localmente come il “Castellone”, è stato identificato dagli archeologi che lo hanno studiato come il mons Callicula, legato al noto stratagemma di Annibale del 217 a.C.

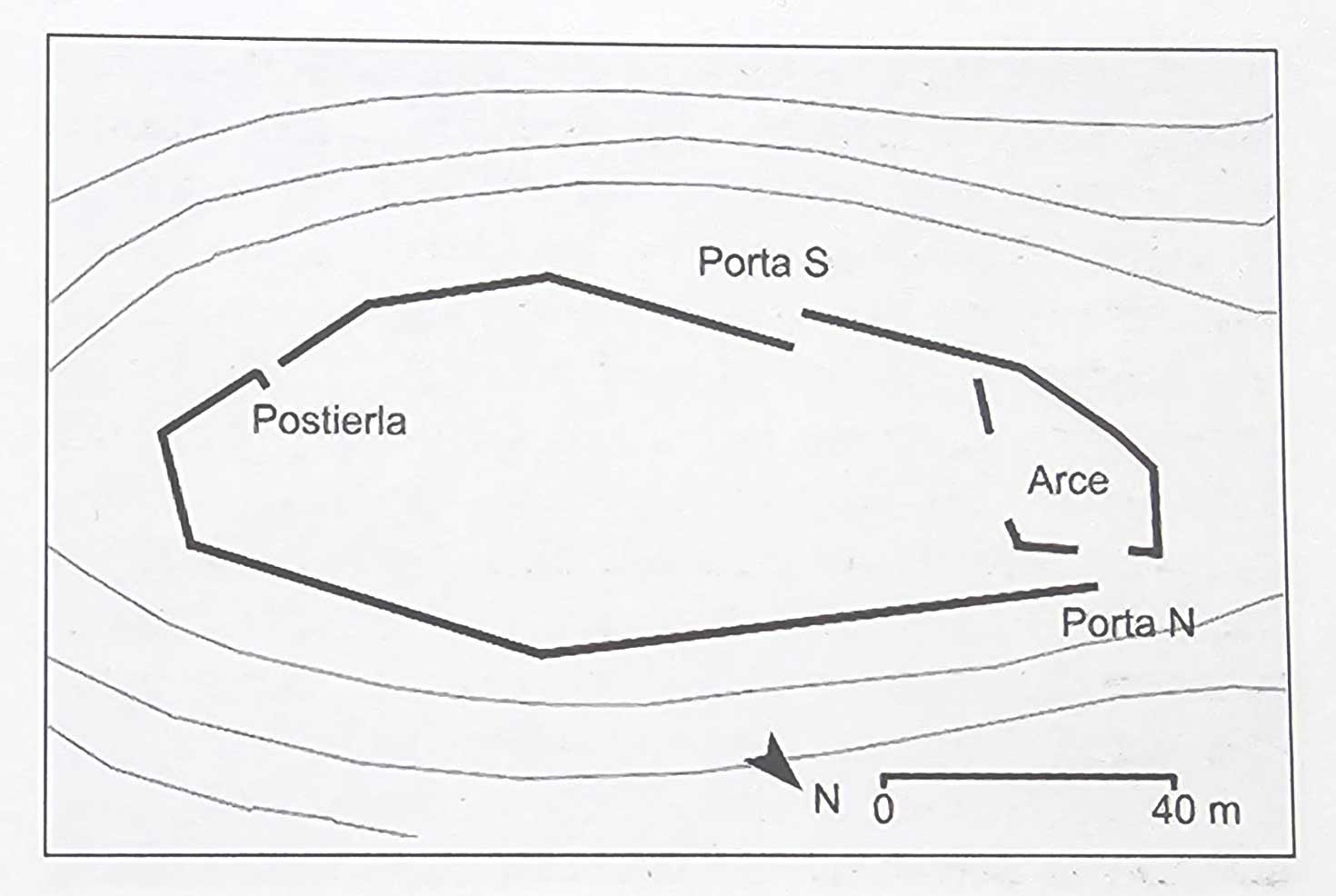

L’insediamento fortificato è costituito da un circuito murario chiuso di 140×35-40 metri, realizzato attraverso murature spezzate, interrotte da angolature, che conferiscono al recinto una forma pressoché trapezoidale. Le murature, in opera poligonale, sono costruite con blocchi parallelepipedi, ben squadrati, realizzati in calcare locale e messi in opera a secco.

L’accesso al fortilizio avviene attraverso tre ingressi: una postierla sul lato sud-orientale, una porta a baionetta a sud e un ulteriore varco sul lato nord-occidentale; la struttura risulta inoltre contraddistinta dalla presenza di una cisterna.

I resti, oggi visibili in maniera parziale per l’infestante vegetazione, risultano interessati da numerosi crolli delle murature, che sono conservate per un’altezza massima di circa 1,50 metri.

Il sito di Monte Castellone - La Colla, databile tra il IV e III sec a.C., si inserisce all’interno di un articolato sistema di insediamenti fortificati d’altura di epoca sannitica, tipici della Campania settentrionale e dell’area molisana, funzionali al controllo e alla difesa del territorio.

Fonte: M. Di Niola, “Il territorio di Camigliano. I dati archeologici. Sito 31”, in Carta Archeologica e Ricerche in Campania. Fascicolo 9: Comuni di Camigliano, Savignano Irpino, Sperone. Atlante Tematico di Topografia Antica suppl. XV, Roma, pp. 143-144.